张建军:长短结合,精准施策,科学制定疫后经济复兴措施

面对新冠状病毒肺炎疫情(以下简称疫情)对经济发展的影响,如何科学地制定经济复兴措施,不仅关系到短期内能否较快使经济运行回归正轨,同时也关系到会否稀释已经取得的供给侧结构性改革成果,能否借助经济复兴措施进一步推动供给侧结构性改革,化危机为转机,使经济呈现焕然一新的状态。虽然新冠状疫情对经济的影响带有一定的普遍性,但短期性、结构性特征尤为明显,疫后经济政策应将经济复兴短期目标与供给侧结构性改革长期目标有机结合,根据不同地区、行业、劳动力群体、影响时间、市场形态等方面的差异性影响,分别制定针对性施策,才能取得事半功倍的效果。

一、疫情对经济影响的结构性差异

1.疫情影响的地区差异。不同地区不同的疫情程度和防控措施,对经济活动的影响存在巨大差异。武汉市是疫情最早爆发、也是疫情最为严重的城市,湖北省疫情形势是全国最严重的省份,其他省、市的情况也存在较大差别。与疫情对应的,各地启动突发公共卫生事件应急响应级别和持续时间存在一定的差异。因而,疫情对各地的经济活动的影响程度也各有不同。

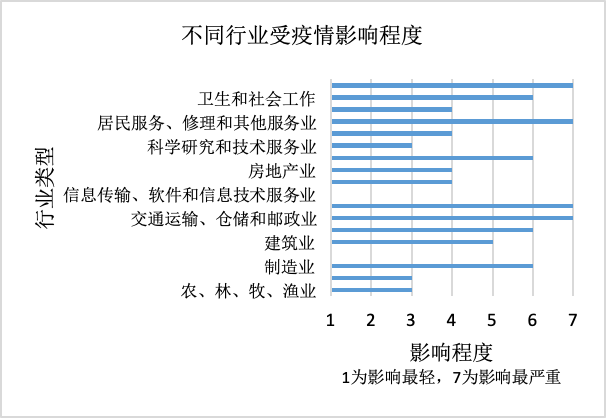

2.疫情影响的行业差异。笔者以李克特量表对江苏地区进行小范围调查,结果显示,文化、娱乐和娱乐业,交通运输、住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业,影响最为严重。细分行业中如社服、汽车、餐饮、服装等行业处于暂停营业状态,白酒、啤酒、养殖、种子等行业受影响相对较小。少数行业受到疫情积极影响,如医药、在线教育、日用消费、网络游戏、电子书籍、网络办公软件、云服务、网络销售等行业受益较为明显,生产活动基本处于满负荷状态,极个别行业,如口罩、防护服、特定中西医药品、消杀用品的生产和销售处于超饱和状态。

3.疫情影响的劳动力群体差异。从所在行业及其工作饱和程度看,一线医务人员、与防控药品和物资密切相关的企业员工、与居民生活必需品相关的企业员工、在线工作员工,处于供需两旺甚至供不应求状态。从劳动关系稳定性看,公务员、国有企业员工、事业单位在编工作人员,劳动关系稳定,不受疫情影响。民营企业、外资企业、个体私营企业的部分非骨干员工、短期合同工、临时工,可能要面临阶段性裁员、减时降薪的情况。从社会身份看,进城务工的农民工群体、临时工群体、今年夏季即将毕业进入就业的大中专学生群体,寻求工作、就业的压力会大于往常,这是值得特别关注的群体。

4.疫情影响的时间差异。一方面,各地区疫情的发展时间有先有后,疫情延续的时间长度有长有短,影响经济活动的时间先后不一、长度不一。另一方面,企业经营回归正轨需要的时间长度存在差异。一些行业疫后恢复时间短,如文化、体育、娱乐业,租赁和商业服务,居民服务、修理和其他服务业,只要解除防控措施,就可以迅速回归正轨,甚至快速反弹。有些行业的恢复时间较长,如错过播种季节的农作物、供应链受影响的企业,即使疫情结束,影响也难以很快消除。

5.疫情影响的市场形态差异。疫情对不同形态的市场,存在截然不同的影响。实体市场,如超市、集市、门店等,有的全部关闭,有的客流量、销售量大幅降低。相反,原来通过实体市场满足的购买需求,特别是刚性需求,转移到在线市场,从而使得在线市场受到的影响较小,部分产品(如在线教学、在线办公)网络市场甚至比正常时期更加红火。

6.疫情影响的信息化差异。在这次疫情期间,企业信息化、网络化程度比较高的企业受疫情的影响比较小,反之,则影响比较大。企业信息化、网络化成为抵御疫情的利器。许多企业、学校、医院、科研机构、政府部门等,通过在线办公、在线教育、在线医疗、信息软件、在线销售、在线采购、在线招聘、在线培训、在线谈判、在线会议、在线服务...等在线方式,将原来在线下开展的工作转移到线上进行,降低甚至完全避免了疫情对生产经营活动的影响。

7.疫情影响的企业规模差异。不同规模的企业对抵御疫情的能力是不同的,企业规模越大,能够调用的资源越多,抵御疫情的方法越多,抵御疫情能力越强。小微企业抵御疫情能力最弱,因而受疫情的影响最大。

二、制定疫后经济复兴措施的基本原则

1.分区分级原则。按照受疫情影响严重程度,划分不同地区,实施不同的政策措施。武汉市、湖北省是疫情最为严重的城市和省份,应该给予最大力度的特殊政策。

2.分业分级政策。按不同行业疫情影响性质和严重程度,分别制定、实施不同的政策。对受影响最严重的行业,如餐饮业、居民服务、旅游业等,则应雪中送炭,给予最大的扶持政策,对在疫情中受益的行业,如线上销售、在线教育等行业,则不必锦上添花。

3.长短结合原则。将短期经济复兴措施与供给侧结构性改革战略目标相结合,将资源重点投向符合改革方向的行业、企业,支持企业技术革新、兼并重组。

4.突出重点原则。疫后第一要务是保持社会经济稳定,重中之重是要稳就业。稳就业的重点是大量从事住宿、餐饮、居民服务、旅游、实体零售店等行业的劳工群体和今年即将毕业的职业院校、高等学校毕业生。

三、关于制定疫后经济复兴措施的建议

1.定向缓、减、免收有关税费,减轻企业负担。按照疫情影响的严重程度,分区域、分行业,缓、减、免收企业有关税费。

2.定向发放抵用券,刺激有关行业尽快复兴。文化、旅游等是受疫情影响严重的行业,可针对受影响严重的群体,发放这些行业抵用券,刺激消费。

3.定向金融帮扶,助力小微企业渡过难关。对受疫情影响较大行业的企业,特别是小微企业,定向制定金融帮扶办法,帮助它们渡过难关。

4.定向扩大高校招生规模、延缓就业压力。教育部已经宣布今年将扩大硕士研究生招生和专升本规模,预计同比增加18.9万、32.2万人。但应进一步研究上述增加额度可否对武汉市、湖北省进行更多倾斜。

5.定向采购疫情严重地区商品,加快疫情严重地区经济复苏。中央机关、央企加大定向采购疫情严重地区企业产品、服务数量,助力疫情严重地区企业加快复苏进程。

6.重点帮助特定人群就业、创业。就业受疫情影响的主要人群包括今年即将毕业的普通高校、职业院校毕业生和疫情严重地区的在地与输出的务工人员,应通过各种方式加大扶持力度,帮助他们创业、就业。

7.重点扶持企业技术改造和新兴产业发展。为保持全年经济稳定增长,疫后势必要加大投资力度,为保证投资有效性,除合理的基础建设投资外,重点应该投向企业技术改造和有发展前途的新兴产业。

四、制定疫后经济复兴措施需要注意的问题

1.不要搞“大水漫灌”式的强刺激。大水漫灌式的强刺激会让多年来坚持的供给侧结构性改革成果大打折扣,使继续改革更加困难。而且,政策反复也易损害政府的信用。

2.不要破坏市场公平竞争环境。现在有些地方通过行政手段施行减免租用国企资产(生产、经营办公场所等)出租金的办法,只是有利于能够租借国企资产的企业,破坏了公平竞争环境,也容易产生寻租行为。

3.不要刺激特定行业过度发展。疫情期间,特定医药、防护用品、在线产品与服务等,需求爆发性增长,但疫情是一时性的,疫情过后,产能必然过剩。企业不能只看眼前,而应放眼长远。政府政策更不能过度刺激这些行业过度发展,以免造成资源浪费。

(作者系东南大学经济管理学院副教授、中国民营经济研究会会员)

微信公众号

思想引领

思想引领 参政议政

参政议政 经济服务

经济服务 国际合作

国际合作 法律服务

法律服务 社会服务

社会服务 组织建设

组织建设 中国特色商会组织

中国特色商会组织 民营经济动态

民营经济动态 民营经济视点

民营经济视点 企业家谈

企业家谈 民企风采

民企风采 直属商会

直属商会 四好商会

四好商会 商会党建

商会党建 商会服务

商会服务